Volkswagen do Brasil und die Frage nach „Gerechtigkeit und Rechtssicherheit“

KoBra dokumentiert hier den Text vom Dachverband der Kritischen Aktionär:innen, Quelle: https://www.kritischeaktionaere.de/volkswagen/volkswagen-do-brasil-und-die-frage-nach-gerechtigkeit-und-rechtssicherheit/

Berlin/Köln, 30. September 2025 – „Gerechtigkeit und Rechtssicherheit“ – Dies bezwecke Volkswagen do Brasil mit der Ankündigung, gegen das am 29. August 2025 in Redenção im brasilianischen Bundesstaat Pará vom Gericht Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região gegen VW do Brasil gefällte Urteil in Berufung zu gehen.

„Volkswagen do Brasil nimmt die erstinstanzliche Entscheidung im Zusammenhang mit der Untersuchung des Bauernhofs Vale do Rio Cristalino zur Kenntnis, wird aber seine Verteidigung vor höheren Gerichten fortsetzen, um Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu erreichen. Mit einer 72-jährigen Tradition hält sich das Unternehmen konsequent an die Grundsätze der Menschenwürde und hält sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze und -vorschriften. Volkswagen bekräftigt sein unerschütterliches Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung, die untrennbar mit seinem Verhalten als juristische Person und Arbeitgeber verbunden ist.“

So äußerte sich die Volkswagen-Zentrale aus Wolfsburg wörtlich in ihrem Antwortschreiben vom 18. September dieses Jahres auf den Offenen Brief, den die Brasilieninitiative Freiburg und der Dachverband der Kritischen Aktionär:innen zuvor an den VW-Vorstand geschickt hatten.

Worte können verharmlosend eingesetzt werden, Worte können aber auch verräterisch sein. In medias res sieht die Faktenlage wie folgt aus:

Das Urteil in Kurzzusammenfassung: Das Gericht in Redenção im brasilianischen Bundesstaat Pará hat in seinem Urteil des im Dezember 2024 eröffneten Verfahrens gegenVolkswagen do Brasil die Firma erstinstanzlich zu einer Strafzahlung in Höhe von 165 Mio Reais (derzeit ungerechnet 25 Mio Euro) verurteilt. Denn das Gericht sah es in Folge der umfangreichen Zeug:innenaussagen und Ermittlungen sowie der dem Gericht vorgelegten Beweise als erwiesen an, dass es auf der VW-Rinderfarm Vale do Rio Cristalino zwischen 1974 und 1986 sklavenarbeitsähnliche Zwangsverhältnisse gab. Diese Strafzahlung gilt als kollektive Strafe, d.h. die Strafe wird an den Staat gezahlt und es sind die Behörden, die über die Verwendung der Gelder entscheiden. Im Fall der Zahlung Ende 2020 von Volkswagen do Brasil wegen Kollaboration mit der brasilianischen Militärdiktatur und Auslieferung seiner eigenen Mitarbeiter:innen des Werks in São Paulo an die Repressionsorgane der damaligen Militärdiktatur ging das Geld der Kollektiventschädigung an ein Museum, an eine Universität zur Fortsetzung der forensischen Menschenrechtsarbeit zur Identifizierung der sterblichen Überreste der von der Militärdiktatur namenlos verscharrten Opfer sowie an Forschungsstipendien zur weiteren Aufklärung der Frage der Kollaboration weiterer auch internationaler Unternehmen mit der brasilianischen Militärdiktatur. Hinzu kamen damals Ende 2020 noch die Individualentschädigungen an die Opfer und an deren Angehörige. Das Urteil von Redenção hat nun ebenfalls entschieden, dass „Entschädigungspläne individueller Natur für die Opfer binnen 120 Tagen“ sowie wirksame Strukturen seitens des Unternehmens zur Sicherstellung des kategorischen Ausschlusses von sklavenarbeitsähnlichen Zwangsstrukturen ausgearbeitet werden müssen. Zudem muss Volkswagen do Brasil „öffentlich seine Verantwortung eingestehen“ und „die Arbeiter:innen sowie die ganze Gesellschaft um Entschuldigung bitten“, so das Urteil. Ein Urteil also – es geht nicht mehr nur um eine „Untersuchung“, wie VW es verharmlosend darstellt.

Zur Klarstellung also nun in kurzen Worten die wichtigsten Punkte und Erläuterungen, damit die VW-Chefetage in Wolfsburg es auch leichter versteht, für den Fall, dass die Übersetzungsdienste noch Zeit brauchen, um das 297-seitige Urteil von Redenção ins Deutsche zu übersetzen.

„Untersuchung“ oder „Urteil“? Das Urteil beendet die kriminologische Untersuchung. Als Urteil ist es vollstreckbar. Und es gilt. Es ist die erste Instanz. Dagegen hat Volkswagen do Brasil natürlich das gute Recht, in Berufung zu gehen und eine erneute Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils zu beantragen. Aber nicht immer bedeutet die Inanspruchnahme des Rechts, „eine Verteidigung vor höheren Gerichten fort[zu]setzen, um Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu erreichen“, dass dies auch weise – und hinreichend sensibel gegenüber den Opfern und gegenüber der eigenen Verantwortung ist. Denn in diesem Fall nun anzukündigen, in Berufung zu gehen, hätte – nun bereits 40 Jahre später – eine weitere Verzögerung zur Folge, wäre unverantwortlich und angesichts der Faktenlage sowie der vorliegenden Dokumente und Zeugenaussagen zudem unverständlich. Die 297-seitige Urteilsbegründung zeigt dies detailliert auf. Es ist auch aus ethischen Gründen nicht vertretbar, diesen Prozess weiter hinauszuzögern, zu warten, bis keine/r der damaligen Landarbeiter:innen mehr lebt. Gleichzeitig zeigt die Volkswagen AG mit ihrer Antwort auf unseren Offenen Brief sowie mit der Ankündigung der Berufung aber auch, dass die Konzernverantwortlichen das Grundproblem nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollen. Deshalb hier die Fakten:

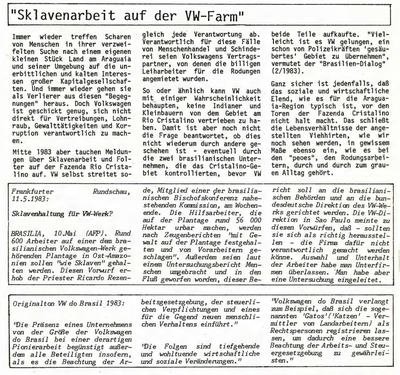

Gab es auf der VW-Rinderfarm Vale do Rio Cristalino zwischen 1974 und 1986 sklavenarbeitsähnliche Zwangsverhältnisse? Ja. Dass es auf der VW-Rinderfarm Vale do Rio Cristalino zwischen 1974 und 1986 sklavenarbeitsähnliche Zwangsverhältnisse gab, dies kann nach dem Urteil vom 29. August 2025 nicht mehr ernsthaft bestritten werden. Wurde es übrigens auch nicht in den 1980er Jahren, als der Fall international bekannt wurde. Nicht also der Tatbestand an sich wurde damals in Abrede gestellt, nicht einmal Volkswagen bestritt das damals, sondern es wurde die Verantwortung des Unternehmens dafür bestritten. Eher achselzuckend wurde damals wiederholt darauf verwiesen, dass für diese „Zustände“ nicht Volkswagen, sondern Dritte verantwortlich seien. Dies ist umfangreich nachzulesen auch in der bundesdeutschen Presse ab 1983.

Wenn der brasilianische Staat dies damals nicht als strafbares Unternehmenshandeln ansah, warum dann heute? Damals war Brasilien noch eine Militärdiktatur, es gab keine unabhängige, sich an rechtsstaatlichen Prinzipien orientierende Justiz. Und die menschenrechtsbezogenen Debatten um extraterritoriale Staatenpflichten ebenso wie um Lieferkettensorgfaltspflichten befanden sich noch in den ersten Anfängen. Nun aber hat Brasilien seit 1988 eine demokratische Verfassung. Und die zuständige Bundesstaatsanwaltschaft hat infolge der jahrzehntelangen Dokumentation des katholischen Priesters Ricardo Rezende im Dezember 2024 Anklage gegen Volkswagen do Brasil wegen sklavenarbeitsähnlicher Zwangsverhältnisse auf der VW-Farm Vale do Rio Cristalino zwischen 1974 und 1986 erhoben. Und am 29. August 2025 wurde nach umfangreichen Untersuchungen das Urteil gesprochen.

Waren Dritte dafür verantwortlich? Ja. War Volkswagen daher nicht dafür verantwortlich? Das Gericht beantwortet diese Frage eindeutig mit Nein. Im Urteil heißt es klar und deutlich: „Tatsächlich gibt es Aussagen in den Akten, die darauf hindeuten, dass einige Unternehmen Dienstleistungen für andere Kunden in der Region erbracht haben. Die Prüfung der Beweismittel und Zeugenaussagen zeigt jedoch, dass im konkreten Fall der Fazenda Vale do Rio Cristalino eine strukturelle Einbindung und Kontinuität der Aktivitäten zum Nutzen des Unternehmens Volkswagen und der Companhia Vale do Rio Cristalino S./A. erfolgte“. Den Nutzen und den Gewinn aus der sklavenarbeitsähnlichen Ausbeutung der Arbeiter:innen zog Volkswagen.

Das ist doch schon so lange her. Da gilt doch bestimmt Verjährung. Nein. Auch in dieser Frage spricht das Urteil eine sehr klare Sprache: „Arbeit unter sklavenähnlichen Bedingungen sowie andere schwere Menschenrechtsverletzungen sind gemäß der Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (siehe Fall „Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil“) unverjährbar. In diesen Fällen darf die [seither verstrichene] Zeit nicht als Schutzschild für die Aufrechterhaltung der Straflosigkeit dienen“, so das Urteil.

Was damals Recht war, kann doch nicht rückwirkend als Unrecht deklariert werden. Doch. Das Gericht ist auch hier in seinem Urteil eindeutig: „Die Tatsache, dass es damals keine formelle administrative oder strafrechtliche Haftung gab, hindert die Arbeitsgerichtsbarkeit nicht daran, in einer öffentlichen Zivilklage tätig zu werden, insbesondere wenn es um die Untersuchung schwerwiegender Verletzungen der Arbeitsrechte geht. Das Fehlen eines historischen Konsenses ist an sich kein Grund, die Zuständigkeit auszuschließen. Im Gegenteil, es verstärkt die Notwendigkeit einer gerichtlichen Prüfung der heute verfügbaren Dokumente und Aussagen.“

„Gerechtigkeit und Rechtssicherheit“ – diese gilt es nun, nach über 40 Jahren endlich für die Opfer der sklavenarbeitsähnlichen Zwangsarbeit VW-Rinderfarm Vale do Rio Cristalino zwischen 1974 und 1986 herzustellen. Volkswagen kann seinen Beitrag dazu leisten: Das Urteil anerkennen, sich seiner historischen Verantwortung endlich stellen und endlich dafür Sorge tragen, dass der Unternehmensanspruch der Grundsätze der Menschenwürde Realität werde.

// Christian Russau, Vorstandmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre