RTB 2025: Globale Umbrüche – Lokale Kämpfe: Neue Allianzen für Klimagerechtigkeit (Dokumentation)

DOKUMENTATION DER TAGUNG "GLOBALE UMBRÜCHE; LOKALE KÄMPFE - NEUE ALLIANZEN FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT (24.-26.10.2025 Bad Boll)

Protokolle:

- Eröffnungspanel (Von Bad Boll bis Belém)

- Protokoll World Café: Wer macht was bei der COP30?

- Protokoll AG 1: Brasilianischer Amazonas Atlas - diverse Perspektiven auf Amazonien

- Protokoll AG 2: Neue Allianzen der Territorien der Emanzipation in Deutschland und Brasilien

- Protokoll AG 3: Sticken gegen Gewalt - Textiler Aktivismus

- Protokoll AG 4: Umweltrassismus: Territorien im städtischen Raum

- Protokoll Podium Sonntag (Die Entwicklungszusammenarbeit im globalen Rechtsruck)

- Allianzen für Klimagerechtigkeit von Bad Boll bis Belém (Artikel Carola Hausotter, Ev. Akademie Bad Boll)

- Mística Lied und Dokumentationsfilm "Liberdade religiosa"

Präsentationen/ Apresentaçoes:

- Ana Caminha - Territories of re-existence: Gamboa de Baixo and the old centre of Salvador

- Ronaldo Sodré - Verstöße gegen die Natur und die Menschenrechte im Norden Brasiliens (Maranhão)

- Habitat para a Humanidade Brasil - Sem moradia digna não ha justiça climática

>> Fotos <<

Zugänglich bis zum 31.01.2026 - © Kooperation Brasilien e.V.

Fotos von: _jg: Janaína Gerdemann; _em: Ernst Müller; _tg: Tilia Götze

Foto: Janaína Gerdemann

Neue Allianzen bereiten den Weg vor

Tagungsbericht Runder Tisch Brasilien 2025

von Britt Weyde

Die größte jährlich stattfindende Brasilienfachtagung im deutschsprachigen Raum, der Runde Tisch Brasilien, hat dieses Jahr am letzten Oktoberwochenende im landschaftlich reizvollen Bad Boll stattgefunden. Das hochkarätige Programm der Tagung ließ den rund 80 Teilnehmer*innen allerdings nicht viel Platz für Umgebungserkundung.

Bereits am ersten Abend verspricht das Eröffnungspanel unter dem Titel „Von Bad Boll bis Belém: Allianzen für Klimagerechtigkeit“ Einblicke in aktuelle Klima-, Land- und Umweltkämpfe im Hinblick auf die drei Wochen später stattfindende internationale UN-Klimakonferenz in Belém im brasilianischen Bundesstaat Pará. Moderator Felipe Bley Folly vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) stellt die Gäste auf dem Podium vor.

Marcley Araújo Souza ist Vertreter der indigenen Pataxó und Menschenrechtaktivist aus Bahia. Er mobilisiert die Indigenen für Belém, seine Themen sind Klimagerechtigkeit und Menschenrechte. Er kennt die Lebensrealität von 33 unterschiedlichen indigenen Völkern aus Bahia. So leben zum Beispiel die Pataxó, die Flussanrainer sowie die Quilombolas in ständiger Bedrohung, deswegen sind Allianzen für sie so wichtig.

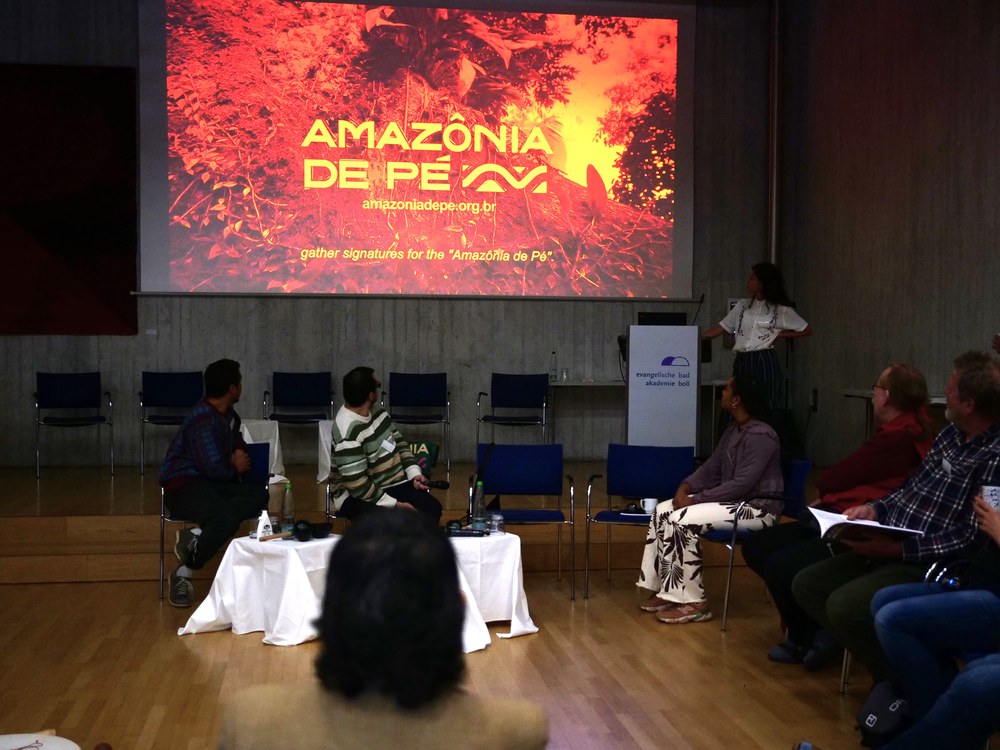

Karina Penha ist Biologin aus Maranhão und seit über zehn Jahren Umweltaktivistin. Als Mitbegründerin von Amazônia de Pé setzt sie sich dafür ein, dass das Thema Klimagerechtigkeit im Rahmen der COP30 behandelt wird. Da sie aus einer traditionellen Gemeinschaft aus Maranhão kommt, ist Klimagerechtigkeit für sie kein abstraktes Konzept: Die Natur und die Lebensweise ihrer Gemeinschaft haben von klein auf ihr Leben geprägt. Sie verbindet das Thema Klimagerechtigkeit mit dem Engagement der Menschen, die in Wäldern in Staatseigentum leben. Da sich einige dieser Wälder in der Nähe von Großstädten befinden und insofern in Gefahr sind, müssen neue Perspektiven für deren Schutz geschaffen werden.

Raquel Ludermir hat Stadtentwicklung an der Universität von Pernambuco (UFPE) studiert. Sie plädiert, dass bei der Stadtentwicklung das Thema Klimaschutz mitbedacht wird. In ihrer Arbeit bei der NRO „Habitat para a Humanidade“ legt sie den Fokus auf das Recht auf Wohnen, da viele Menschen in Recife aus ihrem Zuhause vertrieben werden. So entstand der Slogan „Ohne würdiges Wohnen keine Klimagerechtigkeit“. Schließlich sind gerade die Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, von extremen Klimaereignissen besonders betroffen.

Klemens Laschefski schließlich arbeitet an der Universität von Minas Gerais (UFMG) zur Politischen Ökologie. Er ist Mitglied der Studiengruppe für Umweltfragen und untersucht, wie Landrecht, Landwirtschaft und Zugang zu Land zusammenhängen: Die Obdachlosen (sem teto) und die Landlosen (sem terra) müssen beim Thema Klimagerechtigkeit neu definiert und stärker berücksichtigt werden. Außerdem muss über den Lebensstil im globalen Norden gesprochen werden. So basiert zum Beispiel die Produktion von sogenanntem „grünen Stahl“, von Solarpaneelen oder Elektroautos für den Lebensstil im globalen Norden auf der Ausbeutung des globalen Südens. Dadurch werden koloniale Strukturen fortgeschrieben.

In der sich anschließenden Fragerunde betont Karina Penha die Bedeutung der Cúpula dos Povos“, dem alternativen zivilgesellschaftlichen „Gipfel der Völker“, und der Großdemonstration zum Ende der Konferenz. Die Kritik und Mobilisierung von Seiten der Zivilgesellschaft Brasiliens stelle eine Chance dar: Nach drei Jahren Klimakonferenzen in autoritär regierten Staaten – zuletzt waren dies Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten – hat die Zivilgesellschaft diesmal wieder mehr Raum für Proteste. Karina setzt auf die Mobilisierung ihres Netzwerks: „Wir müssen der COP30 ein anderes Gesicht verleihen“. Klemens Laschefski hingegen glaubt nicht, dass die COP30 irgendetwas verändern wird. Das Kapital, autoritäre Regierungen und Kriege erschweren die Umsetzung der Maßnahmen, die die Klimakrise bremsen sollen.

Klimaaktivismus bleibt eine Sisyphusarbeit, deswegen zitiert Raquel Ludermir abschließend den uruguayischen Autor Eduardo Galeano: „Die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei Schritte auf sie zu, und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich mache weitere zehn Schritte, und sie entfernt sich um zehn Schritte. Wofür ist sie also da, die Utopie? Dafür ist sie da: um zu gehen!“

|

|

|

|

Gefüllter Terminkalender und Weltcafé für Synergieeffekte

Der Samstagvormittag beginnt mit einem Open Mic: Mitglieder von KoBra stellen Veranstaltungen und Kampagnen vor, die in den nächsten Monaten mit Bezug zur COP30 oder zu Brasilien allgemein stattfinden. KoBra dokumentiert die Termine auf der Webseite und kündigt die zentralen KoBra-Termine für 2026 an: Die Frühjahrstagung wird am letzten Märzwochenende in Mainz, der Runde Tisch Brasilien Mitte November in Weimar stattfinden, nach der (ersten Runde der) Präsidentschaftswahl 2026 in Brasilien.

Nach diesem lockeren Auftakt begeben sich die Teilnehmer*innen ins sogenannte Weltcafé. Belém wird im November Schauplatz im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozial-ökologischen Kämpfen. Deswegen stellen im Weltcafé sieben Organisationen ihre Agenda zur COP30 in Belém vor. An jedem Weltcafétisch findet eine Dialogrunde statt, Ideen und Vorschläge werden auf der Papiertischdecke festgehalten. Nach etwa 20 Minuten wird gewechselt, damit sich neue Dialogrunden zusammensetzen. Das Ziel dieser partizipativen Methode besteht darin, den direkten Dialog zwischen deutschen und internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu ermöglichen, um Synergien, gemeinsame Herausforderungen und Ansatzpunkte zu identifizieren.

Das Hilfswerk Misereor betont, dass die Lösungen aus den Territorien selbst kommen. Deswegen ist die Stärkung lokaler Gemeinschaften entscheidend für die Bewältigung der Klimakrise. Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sei nach wie vor dringend erforderlich, weswegen sich Misereor klar gegen die Erdölförderung an der Mündung des Amazonas (Foz do Amazonas) positioniert. Die Übernahme der Klimadebatte durch wirtschaftliche Interessen sei nicht förderlich.

Caritas International berichtet vom Besuch der Quilombola-Gemeinschaft Acabatal in Begleitung von Vertretern des deutschen Umweltministeriums und stellt ein Projekt vor, das in Kooperation mit der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) umgesetzt wird. Diskutiert wird die zunehmende Vereinnahmung der Klimadebatte durch große Konzerne und den Bergbausektor. Das unterstreicht die Notwendigkeit, den Fokus auf lokale Realitäten und die Menschenrechte zu legen.

Die Heinrich-Böll-Stiftung stellt ihren Amazonas-Atlas vor und kündigt die Veröffentlichung der Plattform „Futuros Positivos“ an, die alternative Zukunftsperspektiven für Amazonien aufzeigt. Die Stiftung warnt vor falschen Lösungsansätzen in der Klimadebatte, die soziale und ökologische Probleme verschleiern, anstatt sie zu lösen. Wichtiger sei es, die gesellschaftliche Debatte über gerechte und nachhaltige Zukunftswege zu stärken.

Die Kindernothilfe spricht über Sprachbarrieren in internationalen Netzwerken und wie sie die Sichtbarkeit der Anliegen von Kindern und Jugendlichen im globalen Klimadiskurs einschränken. Die Organisation plädiert dafür, die Stimmen junger Menschen stärker in umwelt- und klimapolitische Prozesse einzubeziehen.

Die NRO FIAN International stellt ihren Aufruf „Kein Gewinn ohne Verantwortung für Mensch und Umwelt“ vor und kündigt eine Veranstaltung am 14. November in der Blue Zone der COP30 zum Thema „Perspektiven für von Menschen getragene Klimalösungen“ an. Die Organisation betont, dass Klimapolitik stärker auf Rechenschaftspflicht und menschenrechtsbasierte Ansätze ausgerichtet sein muss, um von den Menschen ausgehende Lösungen zu ermöglichen.

Die Gespräche zeigen einige Übereinstimmungen: Die Stimme der brasilianischen Zivilgesellschaft und der traditionellen Gemeinschaften auf der COP 30 sollten gestärkt sowie die Koordination zwischen deutschen und brasilianischen Kooperationsnetzwerken gefördert werden. Gemeinsame Positionen zu Themen wie Klimagerechtigkeit, Ernährungssouveränität, Energiewende und Landrechte sollten entwickelt sowie in strategische Kommunikation und gemeinsame Advocacy-Arbeit investiert werden, um den dominanten Narrativen des Agrarbusiness entgegenzuwirken.

|

|

|

Die große Kobra

Am Nachmittag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in vier Arbeitsgruppen tiefer in eine Thematik ihrer Wahl einzutauchen.

Im Workshop Nr. 1 mit dem Titel „Brasilianischer Amazonas Atlas - diverse Perspektiven auf Amazonien“ stellen Karina Penha und Daniela Orofino von „Amazonia de Pé“ den Amazonas-Atlas vor. In Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung ist dieser Atlas auf Englisch und Portugiesisch entstanden, um die internationale Aufmerksamkeit rund um die COP30 zu nutzen, um Daten und traditionelles Wissen über die Amazonasregion Brasiliens bereitzustellen. Der Amazonas ist eine der artenreichsten und ressourcenreichsten Regionen der Erde und beheimatet rund 28 Millionen Menschen, darunter indigene Völker, Quilombolas, Flussanwohner*innen und andere traditionelle Gemeinschaften. Trotz seiner zentralen Bedeutung für das weltweite Klimagleichgewicht steht der Regenwald weiterhin unter starkem Druck neoliberaler Wirtschaftsinteressen (u.a. wegen Abholzung, Goldabbau, Schaffung von Weideflächen). Der Atlas ist als Instrument des Widerstands und der Reflexion gedacht: eine Einladung, mit eurozentrischen und kolonialen Sichtweisen zu brechen, die die Region als leeres und rückständiges Gebiet darstellen. Karina und Daniela sagen, dieser Atlas sei ein Werk, das Amazonien „von innen“ erkläre, im Gegensatz zu den meisten Abhandlungen von außen. Er gründe auf den Kenntnissen und dem traditionellen Wissen seiner Bewohner*innen und enthalte nach außen schwer vermittelbares spirituelles und anzestrales Wissen, mit einer Perspektive, die der indigene Schriftsteller und Aktivist Ailton Krenak so formulierte: „Die Zukunft ist anzestral.“ Diese Herangehensweise vermittele auch das von Musiker und Künstler Mael Anhangá gestaltete Titelbild des Atlas: Seht ihr die große Kobra? Mael sagt: „Pará war lange Zeit für mich ein Paradies, ein kleiner Schatz mit seinen ganzen Pflanzen und Früchten, den es vor Besucher*innen von außen zu schützen galt. Doch heute möchte ich die Schönheit und den Reichtum dieser Region bekannt machen, eben weil sie in Gefahr ist. Kommt und lernt ihre Schönheit kennen. Ich hoffe, dass erhöhte Aufmerksamkeit die Region schützen hilft.“

Auch Amazônia de Pé wollen Amazonien schützen und möchten erreichen, dass der Schutz Amazoniens zu einer nationalen Bewegung anwächst. Getragen wird die Bewegung von 300 Organisationen aus allen Landesteilen. Aktuell ist das zentrale Projekt, das auf der COP30 vorgestellt wird, ein Volksbegehren für eine Gesetzesvorlage, die den Schutz von 57 Millionen Hektar „öffentlichen Landes“ beziehungsweise „öffentlichen Waldes“ (florestas devolutas) in Amazonien fordert (PLIP - Projeto de Lei de Iniciativa Popular). Dieser öffentliche Wald soll als Territorien der Indigenen, der Quilombolas und als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Um zur parlamentarischen Beratung zugelassen zu werden, benötigt die Initiative etwa 1,7 Millionen Unterschriften. Derzeit beteiligen sich etwa 20.000 Freiwillige am Sammeln von Unterschriften.

Entwaldung, chemischer Kolonialismus und Gentrifizierung

Anfang November wurde die frohe Botschaft verkündet: Die Abholzung im brasilianischen Amazonasbecken geht laut brasilianischen Regierungsangaben das vierte Jahr in Folge zurück.

Doch während die Vorgänge in der Amazonasregion im Fokus stehen, gerät aus dem Blickfeld, wenn in anderen Biomen die Territorien ausgeplündert und zerstört werden, etwa im Bundesstaat Maranhão. Workshop Nr. 2 mit dem Titel „Neue Allianzen der Territorien der Emanzipation in Deutschland und Brasilien“ widmet sich dieser Region.

Prof. Dr. Ronaldo Barros Sodré vom Fachbereich Geowissenschaften der Universität von Maranhão setzt sich in seiner Forschung vor allem mit Agrarfragen auseinander. Zunächst führt er in das Konzept des Territoriums ein, das der uruguayische Autor Raúl Zibechi in seinem Buch „Territorien des Widerstands“ vorstellt. Darin geht es nicht nur um Territorium auf dem Land, sondern auch um urbane Territorien, etwa der Wohnungslosen.

Danach stellt Barros Sodré den Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens vor, der so groß ist wie 90 Prozent der Fläche Deutschlands. Der Bundesstaat hat ein vielfältiges Biom: ein Teil gehört zu Amazonien, ein anderer zum Cerrado, der Savanne (die wiederum als Wasserzulieferer für das Amazonasgebiet von Bedeutung ist), es gibt aber auch Dünenlandschaften, Naturparks, Wasserfälle, Flüsse. Der Bundesstaat hat unterschiedliche Kolonialisierungsepochen durchlaufen, zunächst von den Franzosen, dann von den Portugiesen, Sklavenhandel und Kautschukboom prägten die Kolonialzeit. Der Bundesstaat weist den niedrigsten Human Development Index in Brasilien auf, hat die höchste Analphabetenrate, eine der niedrigsten Lebenserwartungen Brasiliens und hat aktuell die meisten Konflikte um Land.

Danach stellt Barros Sodré den Bundesstaat Maranhão im Nordosten Brasiliens vor, der so groß ist wie 90 Prozent der Fläche Deutschlands. Der Bundesstaat hat ein vielfältiges Biom: ein Teil gehört zu Amazonien, ein anderer zum Cerrado, der Savanne (die wiederum als Wasserzulieferer für das Amazonasgebiet von Bedeutung ist), es gibt aber auch Dünenlandschaften, Naturparks, Wasserfälle, Flüsse. Der Bundesstaat hat unterschiedliche Kolonialisierungsepochen durchlaufen, zunächst von den Franzosen, dann von den Portugiesen, Sklavenhandel und Kautschukboom prägten die Kolonialzeit. Der Bundesstaat weist den niedrigsten Human Development Index in Brasilien auf, hat die höchste Analphabetenrate, eine der niedrigsten Lebenserwartungen Brasiliens und hat aktuell die meisten Konflikte um Land.

Maranhão ist Teil des MaToPiBa-Entwicklungsplans (für die vier im Kürzel genannten Bundesstaaten Maranhão, Tocantíns, Piauí und Bahía), der Bergbau, Landwirtschaft und Entwicklungsprojekte vorsieht. Zwischen 2010 und 2020 sind in dem Bundesstaat 76 Menschen auf dem Land ermordet worden. Der Bundesstaat beherbergt den zweitgrößten Anteil an Quilombola-Bevölkerung Brasiliens. Die Landverteilung ist extrem ungerecht und die Konzentration des Landbesitzes in wenigen Händen nimmt sogar noch zu: Im Jahr 2006 besaßen die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe mit höchstens 50 Hektar (die insgesamt 80 Prozent aller Betriebe ausmachen) lediglich 11 Prozent des Agrarlandes. Großbetriebe mit 1000 Hektar und mehr (die 1 Prozent aller Betriebe ausmachen) besaßen 36 Prozent der Fläche. Elf Jahre später besaß das reichste ein Prozent noch mehr, nämlich 44 Prozent des Landes. In der Folge geraten auch indigene Gebiete immer mehr unter Druck. Die Entwaldung hat dramatisch zugenommen, 2024 war Maranhão das Bundesland, wo am meisten entwaldet wurde. Täglich gehen knapp 600 Hektar Vegetation verloren. Hinzu kommt die Besprühung mit Pestiziden für monokulturelle Agrarprodukte. Ein Monitoring hat ergeben, dass es bei der Bevölkerung, die in der Nähe dieser Monokulturen lebt, zahlreiche Vergiftungsfälle und ein Anstieg von Erkrankungen gegeben hat. Zum Hintergrund: Sieben der zehn meistverkauften Pestizide in Brasilien waren in im Jahr 2023 in Europa verboten, ebenso über die Hälfte der 370 in Brasilien registrierten Wirkstoffe. „Eine Kollegin von mir nennt das ‚chemischen Kolonialismus‘“, bringt es Barros Sodré auf den Punkt. Bei einer öffentlichen Anhörung, bei der auch die Juristin Franciska Vieira Paz aussagte und wo Vertreter*innen betroffener Gemeinschaften zu Wort kommen sollten, tauchte plötzlich eine Reihe von Vertretern des Agrarbusiness auf und versuchte die Anhörung zu bestimmen. Das Agrarbusiness verklagt die traditionellen Gemeinschaften: Sie würden ihre Unternehmungen stören. Deswegen, sagt Barros Sodré, um diese Einflussnahme und die Ausbreitung von Agrarmonokulturen samt Agrargiften zu stoppen, dokumentiere er Daten und erstelle Landkarten.

Nun kommt die bereits erwähnte Juristin Francisca Vieira Paz zu Wort und füllt die von Barros Sodré dargestellte Situation mit konkreten Beispielen aus ihrer Menschenrechtsarbeit. Sie leitet ein Menschenrechtszentrum im Süden von Maranhão. Aktuell begleitet sie traditionelle Gemeinschaften, die von Agrargroßbetrieben und Bergbau verdrängt werden. Mit Empowermentstrategien, politischen Eingaben und juristischer Beratung unterstützt sie die Vernetzung zivilgesellschaftlicher Gruppen. Viele Familien verlassen ihre Gebiete, weil sie den Druck von Seiten der Großbetriebe, die auf verschiedene Arten Gewalt ausüben, nicht mehr aushielten.

Ländliche Gemeinschaften sind der letzte Schutz vor hemmungsloser Nutzbarmachung und Ausplünderung der Natur. „Die traditionelle Bevölkerung erhält das Biom“, sagt Franciska Vieira Paz. „Aber wenn sie sich gegen Zerstörung wehren, heißt es, sie seien gegen Entwicklung und gegen die Regierung. Brasilien ist extrem polarisiert. Nächstes Jahr, wenn Wahlkampf ist, wird es noch extremer werden.“ Die traditionellen Gemeinschaften, die auf Kollektivität und nachhaltiger Nutzung der Territorien beruhen, sind am stärksten der Gewalt ausgeliefert: In Maranhão gab es 363 Landkonflikte, 45 um Wasser, zehn Arbeitskonflikte. Pistoleiros und Polizei dringen in die Gebiete ein, de facto herrscht Straflosigkeit. Auch Franciskas Eltern wurden vertrieben und sie selbst kann ihre Kinder nicht mehr von der Schule abholen. Um sie zu schützen, lebt sie selbst in der Stadt.

Sie bestätigt, wie gravierend der Einsatz von Agrargiften ist: Letztes Jahr ereigneten sich 82 Prozent aller Vergiftungsfälle in Brasilien in Maranhão. 491 Gemeinden sind von Besprühungen betroffen, weswegen sie nichts mehr ernten können. Die Kindersterblichkeit steigt, ebenso die Anzahl von Krebserkrankungen. „Meine Kollegin hat Morddrohungen erhalten. Freunde fragen mich, warum ich weitermache. Ich sage ihnen: Ich kann es nicht ertragen, dass Menschen von ihrem Territorium vertrieben werden und woanders leben müssen. Wenn du eine Wasserpflanze in ein Blumenbeet setzt, geht sie ja auch ein.“

Für traditionelle Gemeinschaften ist das jeweilige Lebensumfeld zentral. Es prägt ihre Identität, sei es auf dem Land, im Regenwald, am Flussufer – oder auch in der Stadt. Ana Cristina da Silva Caminha ist Pädagogin und Mitglied der traditionellen Fischer*innengemeinschaft Gamboa de Baixo in Salvador da Bahia, die seit vielen Jahren starkem Vertreibungsdruck ausgesetzt ist. Da Silva Caminha setzt sich für das Recht auf Wohnen, gegen Rassismus und für Gendergerechtigkeit ein.

Gamboa de Baixo ist eine traditionelle Fischergemeinde im historischen Zentrum von Salvador. Hier leben 400 Familien, insgesamt etwa 1.500 Menschen, überwiegend Schwarze und Menschen mit geringem Einkommen. Die Gemeinschaft lebt von Kleinfischerei und gemeindebasiertem Tourismus. Sie kämpft mit mangelnder sanitärer Grundversorgung, schlechter Zugänglichkeit, braucht mehr angemessenen Wohnraum und öffentliche Räume. Das Ganze wird verschärft durch Immobilienspekulationen, Räumungsdrohungen, Polizeigewalt und Umweltrassismus. Im Jahr 1992 kam es sogar zu einem Choleraausbruch. Doch die Frauen der Gemeinde organisierten sich, gründeten eine Nachbarschaftsvereinigung und forderten beim Stadtrat Baumaßnahmen für bessere Wege und Trinkwasserversorgung. Heute sagen sie, dass sie nicht mehr am Rand leben und Teil der Stadtgesellschaft sind, aber bis dahin war es ein langer Weg. Hilfreich war dabei die Zusammenarbeit mit einer Professorin der Universität von Bahia und ihren Studierenden, wo sie sich Unterstützung gegen den Vertreibungsdruck aufgrund der zunehmenden Immobilienspekulation holten. Auch der Zusammenschluss mit anderen Bewegungen aus der Altstadt war wesentlich für ihren Widerstand. „Das ist unsere einzige Chance“, sagt Ana Cristina.

Gamboa de Baixo ist eine traditionelle Fischergemeinde im historischen Zentrum von Salvador. Hier leben 400 Familien, insgesamt etwa 1.500 Menschen, überwiegend Schwarze und Menschen mit geringem Einkommen. Die Gemeinschaft lebt von Kleinfischerei und gemeindebasiertem Tourismus. Sie kämpft mit mangelnder sanitärer Grundversorgung, schlechter Zugänglichkeit, braucht mehr angemessenen Wohnraum und öffentliche Räume. Das Ganze wird verschärft durch Immobilienspekulationen, Räumungsdrohungen, Polizeigewalt und Umweltrassismus. Im Jahr 1992 kam es sogar zu einem Choleraausbruch. Doch die Frauen der Gemeinde organisierten sich, gründeten eine Nachbarschaftsvereinigung und forderten beim Stadtrat Baumaßnahmen für bessere Wege und Trinkwasserversorgung. Heute sagen sie, dass sie nicht mehr am Rand leben und Teil der Stadtgesellschaft sind, aber bis dahin war es ein langer Weg. Hilfreich war dabei die Zusammenarbeit mit einer Professorin der Universität von Bahia und ihren Studierenden, wo sie sich Unterstützung gegen den Vertreibungsdruck aufgrund der zunehmenden Immobilienspekulation holten. Auch der Zusammenschluss mit anderen Bewegungen aus der Altstadt war wesentlich für ihren Widerstand. „Das ist unsere einzige Chance“, sagt Ana Cristina.

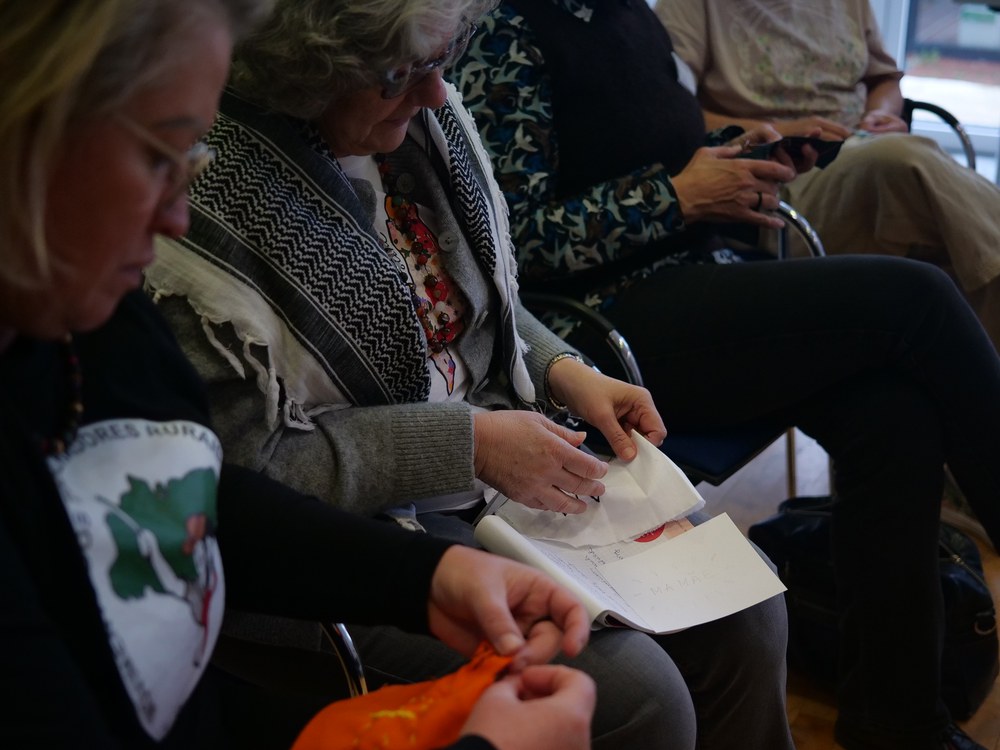

Sticken gegen Gewalt

Einen etwas weniger kopflastigen Nachmittag verspricht Workshop Nr. 3. Dass Kunsthandwerk, speziell Sticken, eine Form von politischem Aktivismus sein kann, zeigt Eva de Souza. Sie ist Schauspielerin, bildende Künstlerin, Menschenrechtsaktivistin und Umweltschützerin. Sie verwandelt Stoffe in Orte der Erinnerung und Anklage.

Eva ist in Salvador einem Stadtviertel mit viel Gewalt aufgewachsen. Mit wem sollte sie darüber sprechen? So begann sie mit der Textilkunst. Eine ihrer ersten Arbeiten war ein besticktes Küchentuch anlässlich der Ermordung von Claudia Ferreira da Silva durch die Polizei im Jahr 2014. Später gründete sie die Gruppe „Kollektives Handeln durch Kunsthandwerk“. Auch in der Schweiz, vor allem mit migrantischen Frauen, arbeitet sie mit dieser Kunstform und führt Workshops durch, etwa in der Kunsthalle Bern. Parallel dazu entwickelt sie ein Projekt mit Gruppen schwarzer Feministinnen in Bahia.

Eva ist in Salvador einem Stadtviertel mit viel Gewalt aufgewachsen. Mit wem sollte sie darüber sprechen? So begann sie mit der Textilkunst. Eine ihrer ersten Arbeiten war ein besticktes Küchentuch anlässlich der Ermordung von Claudia Ferreira da Silva durch die Polizei im Jahr 2014. Später gründete sie die Gruppe „Kollektives Handeln durch Kunsthandwerk“. Auch in der Schweiz, vor allem mit migrantischen Frauen, arbeitet sie mit dieser Kunstform und führt Workshops durch, etwa in der Kunsthalle Bern. Parallel dazu entwickelt sie ein Projekt mit Gruppen schwarzer Feministinnen in Bahia.

Mit ihrem Bild „Vidas desperdiçadas“ (Verschwendete Leben) verarbeitete sie den Mord an zwölf jungen Männern in Salvador. Eva hat einen besonderen Mantel angefertigt, den sie bei Performances trägt. Darauf sind die Namen mehrerer politischer Aktivist*innen gestickt, die ermordet wurden, etwa die Schwarze Stadträtin Marielle Franco, der britische Journalist Dom Phillips oder der brasilianischen Indigenen-Experten Bruno Pereira (2022 im Amazonasgebiet umgebracht). Die Opfer solcher Gewalttaten in Brasilien sind meistens Schwarze Menschen. Bei Marielle Franco lässt sich sogar eine Verbindungslinie zu Waffenexporten aus Europa ziehen. Eva erzählt, dass sie sich mit ihrer Kunst bei der documenta beworben habe, aber mehrmals mit der Begründung abgewiesen worden sei, dass ihre Arbeit keine „wirkliche“ Kunst sei. Allerdings wurde ihre Kunst in anderen wichtigen Städten gezeigt: in Salvador de Bahia, Berlin, Basel und Bern.

Nach dieser Einführung leitet die Künstlerin zum praktischen Teil des Workshops über: Die Teilnehmenden besticken Stoffstücke mit Wörtern oder Bildern. Das gemeinsame Sticken lädt zum Austauschen und Reflektieren ein – und zum Liedersingen!

Umweltrassismus und städtische Territorien

In Workshop Nr. 4 sprechen Raquel Ludermir von Habitat para a Humanidade, sowie Danilo Chamas und Pablo Martins vom Instituto Cordilheira über Umweltrassismus und Territorien im städtischen Raum.

Almute Heider führt in das Thema ein. In Brasilien leben 87 Prozent der Bevölkerung in städtischen Gebieten. Das Recht auf Wohnen ist in Artikel 6 der Verfassung von 1988 als soziales Recht verankert und wurde durch die Verfassungsänderung Nr. 26 von 2000 bekräftigt. Trotzdem haben viele Menschen im Land keine eigene Wohnung und müssen sich oft den Wohnraum mit anderen teilen. Darüber hinaus betrifft Umweltrassismus diejenigen, die von großen Bergbauprojekten betroffen sind, was die Ungleichheiten verschärft und den Zugang zu angemessenem Wohnraum erschwert.

Raquel Ludermir ist überzeugt: „Ohne angemessenen Wohnraum gibt es keine Klimagerechtigkeit.“ Ein würdiges Leben geht weit über vier Wände und ein Dach hinaus: Es umfasst Sicherheit, Stabilität und die aktive Beteiligung der Bevölkerung an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen. Oft wird das Recht auf Wohnen gegen das Recht auf Umwelt ausgespielt und als Rechtfertigung für Zwangsräumungen herangezogen. Deswegen ist ein umfassender Ansatz für soziale, ökologische und klimatische Gerechtigkeit nötig. Doch die Klimakrise verschärft dieses Szenario noch: Erdrutsche und Überschwemmungen in Städten zerstören Häuser, während die Wohnungskrise die Menschen dazu zwingt, in Risikogebieten zu leben. Dennoch wird das Recht auf Wohnen in den Debatten über Klimagerechtigkeit zu wenig thematisiert.  Raquel Ludermir stellt die von Habitat para a Humanidade durchgeführte Studie vor. Darin werden 129 brasilianische Städte analysiert, darunter Hauptstädte und Ballungsräume, mit Indikatoren für Einkommen, Hautfarbe, Bildungsstand und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Abwasserentsorgung und Müllabfuhr. Drei Fragen dienten als Grundlage für die Studie. Zunächst wurde gefragt, wer sich dazu „entscheidet”, in einem Risikogebiet zu leben, und warum. In diesen Risikogebieten bildet die schwarze Bevölkerung die Mehrheit, es gibt dort deutlich mehr Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Über 10 Prozent der Haushalte haben keinen Zugang zur Kanalisation. Der Wohnungsmangel betrifft etwa 6,2 Millionen Haushalte, in denen Familien andere Grundbedürfnisse zurückstellen müssen, um ihre Miete zu bezahlen, und wo sie unfreiwillig mit anderen zusammenleben oder in provisorischen Unterkünften wohnen. Wenn die Miete mehr als 30 Prozent des Familieneinkommens ausmacht, verschärft sich die Situation. Darüber hinaus sind 26,5 Millionen Haushalte mit unzureichenden Wohnverhältnissen konfrontiert, die durch mangelnde Infrastruktur, Einzimmerwohnungen und fehlende Landtitel gekennzeichnet sind. Diese Krise hat Farbe, Geschlecht, Klasse und Territorium: Sie betrifft vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, Schwarze, Frauen, Bewohner*innen städtischer Gebiete sowie der Regionen im Norden und Nordosten des Landes. Obdachlose, Opfer von Umweltkatastrophen oder Zwangsräumungen werden oft nicht in den offiziellen Statistiken aufgeführt, was die Schwere des Problems verschleiert. Insgesamt ist bei mindestens 163 Millionen Menschen in Brasilien das Recht auf Wohnen eingeschränkt.

Raquel Ludermir stellt die von Habitat para a Humanidade durchgeführte Studie vor. Darin werden 129 brasilianische Städte analysiert, darunter Hauptstädte und Ballungsräume, mit Indikatoren für Einkommen, Hautfarbe, Bildungsstand und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Abwasserentsorgung und Müllabfuhr. Drei Fragen dienten als Grundlage für die Studie. Zunächst wurde gefragt, wer sich dazu „entscheidet”, in einem Risikogebiet zu leben, und warum. In diesen Risikogebieten bildet die schwarze Bevölkerung die Mehrheit, es gibt dort deutlich mehr Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Über 10 Prozent der Haushalte haben keinen Zugang zur Kanalisation. Der Wohnungsmangel betrifft etwa 6,2 Millionen Haushalte, in denen Familien andere Grundbedürfnisse zurückstellen müssen, um ihre Miete zu bezahlen, und wo sie unfreiwillig mit anderen zusammenleben oder in provisorischen Unterkünften wohnen. Wenn die Miete mehr als 30 Prozent des Familieneinkommens ausmacht, verschärft sich die Situation. Darüber hinaus sind 26,5 Millionen Haushalte mit unzureichenden Wohnverhältnissen konfrontiert, die durch mangelnde Infrastruktur, Einzimmerwohnungen und fehlende Landtitel gekennzeichnet sind. Diese Krise hat Farbe, Geschlecht, Klasse und Territorium: Sie betrifft vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, Schwarze, Frauen, Bewohner*innen städtischer Gebiete sowie der Regionen im Norden und Nordosten des Landes. Obdachlose, Opfer von Umweltkatastrophen oder Zwangsräumungen werden oft nicht in den offiziellen Statistiken aufgeführt, was die Schwere des Problems verschleiert. Insgesamt ist bei mindestens 163 Millionen Menschen in Brasilien das Recht auf Wohnen eingeschränkt.

Die zweite Frage bezieht sich darauf, wohin diejenigen gehen, die keinen Ort haben, an den sie gehen können. Viele Familien werden in Notunterkünfte gebracht, häufig in Schulen. Nicht alle erhalten die notwendige Unterstützung. Wenn es keine Alternativen gibt, kehren viele Menschen daher in Risikogebiete zurück oder ziehen wieder in ihre Häuser, auch wenn diese in einem schlechten Zustand sind.

Die letzte Frage schließlich untersucht, was unternommen wurde, um die nächste Katastrophe zu verhindern. Trotz wiederkehrender Umweltkatastrophen und der Wohnungskrise behauptet die Regierung, dass alles funktioniere. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Anpassung an den Klimawandel oft mit Zwangsumsiedlungen von Familien verwechselt wird, die mit Umweltargumenten gerechtfertigt werden: das ist „grüne Vertreibung”. Der Wiederaufbau der von Katastrophen betroffenen Gebiete ist wiederum von Verzögerungen, und Unzulänglichkeiten geprägt, sodass Tausende von Menschen über lange Zeiträume hinweg keine würdigen Wohnalternativen haben. Umsiedlungen sind keine Lösung: Alternativen müssen zusammen mit der Bevölkerung entwickelt und dabei soziale Kriterien berücksichtigt werden.

Nun stellen Danilo Chamas und Pablo Martins die Arbeit des Instituto Cordilheira vor. Es wurde von Betroffenen gegründet, die in territoriale Konflikte verwickelt sind. Die Unsichtbarkeit der schwarzen Bevölkerung in der brasilianischen Gesellschaft ist das Ergebnis der Sklaverei, die tiefe Spuren hinterlassen und schwarze Gemeinschaften in prekäre Gebiete mit geringerer Geltung der Grundrechte verdrängt hat.

Einige Fälle veranschaulichen diese Realität besonders gut. Die Katastrophe von Mariana, von der die Flussanrainer*innen in den Bundesstaaten Minas Gerais und Espírito Santo betroffen waren, traf traditionelle Gruppen, die vom Fischfang und der Landwirtschaft lebten. In der Stadt Bento Rodrigues beispielsweise sind 84,3 Prozent der Betroffenen schwarz. Der Dammbruch in Brumadinho forderte 272 Todesopfer, wobei 70 Prozent der betroffenen Bevölkerung aus nicht-weißen Menschen bestand. Diese Ereignisse verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Umweltkatastrophen und der Vulnerabilität schwarzer Bevölkerungsgruppen. Im Paraopeba-Komplex (Brumadinho) gefährden Projekte zur Erweiterung des Bergbaus die Wasserversorgung und die Zukunft der lokalen Gemeinden. In Mariana sieht die von der brasilianischen Regierung genehmigte Wiederaufnahme der Aktivitäten von Samarco den Einsatz von Dämmen und die Ansammlung von Abraum in der Nähe bereits betroffener Gemeinden vor. Das verstärkt die Unsicherheit der umgesiedelten Siedlungen. Technische Gutachten weisen darauf hin, dass die durchgeführten Umweltstudien ungültig waren und nicht der Realität entsprachen. Das unterstreicht die Notwendigkeit rechtlicher Maßnahmen, damit die Gesetze eingehalten werden. Auf internationaler Ebene ist die Klage in Deutschland gegen das Unternehmen TÜV Süd hervorzuheben, das beschuldigt wird, den Betrieb des Staudamms trotz Kenntnis seiner Mängel genehmigt zu haben.

Markt der Möglichkeiten und Carimbó

Am frühen Samstagabend, vor dem Abendessen, findet der Markt der Möglichkeiten statt. Hier stellen verschiedene Initiativen ihre Arbeit vor, um mit Interessierten und Aktiven ins Gespräch zu kommen. Der Conselho Indigenista Missionário stellt die Realität der indigenen Völker in Brasilien vor. a Gente e.V. betreibt Kleinprojekte mit indigenen Völkern und traditionellen Gemeinschaften. Bildung trifft Entwicklung (BtE) Brandenburg hat den BtE Chat entwickelt, einen virtuellen Austausch zwischen Studierenden aus dem globalen Norden und dem globalen Süden. Hier gibt es zudem ein Mitmachangebot: ein Lateinamerikapuzzle aus Holz, getreu dem echten Maßstab. An dem Abend findet es begeisterte Mitpuzzler*innen. Das Coletivo Margarida Alves stellt seine Arbeit vor. Der Aktionskreis Pater Beda schließlich unterhält Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit dem BMZ.

Der Samstagabend klingt aus mit Musik und Tanz. Musiker Mael Anhangá zeigt einigen Musik- und Tanzaffinen die Tanzschritte im Carimbó, der für Belém so typischen Musik. Außerdem dürfen sich alle an der Trommel sowie an Perkussionsinstrumenten versuchen.

Mael startet auch den Sonntagmorgen im Rahmen der Mística, einer spirituellen Begegnung über alle Religionsgrenzen hinweg. Mael singt ein Lied aus Pará. Ana Caminha aus Bahia zeigt und performt mit allen ein Lied, das gesungen wird, um sich auf Demos vorzubereiten. Marcley Araújo Souza begrüßt alle auf der Sprache der Pataxó und erzählt, dass Gesang in seiner Gemeinschaft sehr wichtig sei, alle würden singen, es gibt kein gut oder schlecht. Alle, die wollen, singen auch in Bad Boll mit ihm und bilden eine große Schnecke.

Entwicklungszusammenarbeit und Rechtsruck

Der krönende Abschluss der Tagung ist die Podiumsdiskussion mit Investigativjournalistin Andrea Dip und dem Soziologen Luiz Ramalho, Vorsitzender des Lateinamerikaforums Berlin (LAF). Weltweit werden Gelder in der Entwicklungs-zusammenarbeit (EZ) zusammengestrichen, gleichzeitig erstarkt die Rechte überall. Was bedeutet das für uns?

Andrea Dip hat schon viele schwierige Recherchen durchgeführt. Sie begann damit 2015 in Brasilien, recherchierte auf rechtsradikalen Kongressen, führte Interviews mit Rechtsextremen. Erst zwei Wochen zuvor sprach sie mit zwei 20-jährigen aus Thüringen von der Jungen Alternative der AfD. Die Erzählung vom Fremden gibt es schon länger, aber das Narrativ ist stärker geworden. Die extreme Rechte ist transnational gut vernetzt, auf Treffen und Parteitagen sind auch Entscheidungsträger*innen, Minister, Abgeordnete, Präsidenten gar (Viktor Orbán zum Beispiel) zugegen. Und die Rechten treffen sich sehr häufig, machen konkrete Pläne, die sie ganz praktisch abarbeiten. Ihr Narrativ besagt: Einwanderer sind unsere Feinde, sie sind an allem schuld, an allen Krisen, sei es bei Finanzen oder Wirtschaft, sie nehmen uns die Arbeit weg. Diese Erzählung wird zielgerichtet verbreitet, sie ist nicht diffus, sie wird immer wieder neu geschaffen und verfeinert. Und das trägt Früchte, was sich an Trumps Wiederwahl zeigt. Auch in Deutschland hat sich der Diskurs verschoben, die AfD bekommt immer bessere Umfragewerte, Massenabschiebungen sind schon fast salonfähig geworden. Sie beschimpfen die Multikultur.

Im Umfeld von Bolsonaro sind wichtige rechte Figuren Angela Gandra, ehemalige Familienministerin, oder Nikolas Ferreira, der sich selbst als den „Weltjugendvertreter“ der rechten Szene sieht. Im Hinblick auf die Wahlen 2026 in Brasilien wäre eine Prognose gewagt, die brasilianische Politik ist sehr dynamisch. Seit Bolsonaro und seine Verbündeten verurteilt worden sind, ist die Rechte verunsichert. Sie sucht ein neues Gesicht, der Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, ist im Gespräch. Brasiliens Rechte ist ein Büttel der USA, so hat Jair Bolsonaros Sohn Eduardo in den USA gegen Lula Lobbypolitik gemacht (dadurch ist Lula jedoch erstarkt). Aber: In Brasilien kann die Stimmung in 30 Sekunden kippen. Und der Rechten gelingt es immer wieder, Narrative umzudrehen, deshalb sind Aufmerksamkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit angesagt.

Im Umfeld von Bolsonaro sind wichtige rechte Figuren Angela Gandra, ehemalige Familienministerin, oder Nikolas Ferreira, der sich selbst als den „Weltjugendvertreter“ der rechten Szene sieht. Im Hinblick auf die Wahlen 2026 in Brasilien wäre eine Prognose gewagt, die brasilianische Politik ist sehr dynamisch. Seit Bolsonaro und seine Verbündeten verurteilt worden sind, ist die Rechte verunsichert. Sie sucht ein neues Gesicht, der Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, ist im Gespräch. Brasiliens Rechte ist ein Büttel der USA, so hat Jair Bolsonaros Sohn Eduardo in den USA gegen Lula Lobbypolitik gemacht (dadurch ist Lula jedoch erstarkt). Aber: In Brasilien kann die Stimmung in 30 Sekunden kippen. Und der Rechten gelingt es immer wieder, Narrative umzudrehen, deshalb sind Aufmerksamkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit angesagt.

Die wichtige Frage, sagt Andrea Dip, sei allerdings, wie wir wieder die Jugend zurück zu uns bringen. „Ich sehe, wie viel die Rechte in Jugendarbeit investiert, das beginnt bei 12-Jährigen. Das erste politische Handeln lernen die Kinder übers Internet, etwa Macho-Kultur in den sozialen Medien. Es gibt transnationale Kaderschmieden oder einwöchige politische Bildungsreisen für alle möglichen Jugendlichen, die etwa nach Chile fliegen, um den Präsidentschaftskandidaten José Kast kennenzulernen. Das ist die Grundschule in Politik.“

Jemand aus Höckes Umfeld in Thüringen hätte ihr gesagt, dass sie bewusst auf junge Heranwachsende aus Ostdeutschland männlichen Geschlechts setzen. „Die AfD sagt: Das ist unsere Zielgruppe, die fühlen sich verraten, ertragen das Gendergerede nicht mehr, wissen nicht, wo sie hingehören. Ein Fokus liegt auf Gaming, auf Events. Die Rechten gehen in Schulen, versuchen überall an der Basis die Jugend in ihr Lager zu ziehen und kulturelle Hegemonie herzustellen. Da bedienen sie sich selbst bei dem linken italienischen Denker Antonio Gramsci.“ Wo hat die Linke den Zug verpasst? Die Linken sind nun die Konservativen, die konservierenden, diejenigen, die Demokratie erhalten wollen. „Wir müssen das dringend umdrehen, sonst haben wir Hunderte, Tausende, die von der Rechten geschult worden sind“, meint Dip.

Luiz Ramalho, Vorsitzender des LAF und Mitglied der Brasilieninititive Berlin bestätigt die Einschätzung der Journalistin. „Das Pendel ist nach rechts ausgeschlagen, nicht nur die AfD, auch die CDU mischt kräftig mit. Heute ist Multikulti ein Schimpfwort. Auch die internationale Solidarität wird diskreditiert. So bringt die BILD Negativbeispiele zur EZ, das bringe doch nichts, Radwege in Peru, wie lächerlich!“ Vor diesem Hintergrund sagen heute 40 Prozent der Menschen in Deutschland: kein Geld mehr für Entwicklungshilfe. US-Präsident Trump hat einen ähnlichen Diskurs, wenn er von Shithole Countries spricht, und er hat die Entwicklungsagentur USAID abgewickelt. Heute soll die EZ die deutsche Privatwirtschaft befeuern, nur die wirtschaftlich wichtigen Länder sollen gefördert werden, was eine Geopolitisierung der EZ bedeutet. Obwohl Brasilien in der Hinsicht ein passender Partner ist, werden aber auch hier Gelder zurückgehen, ebenso die Spendenbereitschaft.

Luiz weist auf die Allianz der BRIC-Staaten hin, an der unter anderem die autoritären Staaten Iran, Ägypten und China beteiligt sind – das sei auch keine gute Alternative.

Heute fließt das Geld in Rüstung. Selbst bei der Humanitäre Hilfe sind die Gelder um 50 Prozent zurückgegangen. Der zweite Punkt der EZ heute: Sie soll Länder unterstützen, die verhindern, dass ihre Leute migrieren. Luiz plädiert dafür, dass es mehr positive Narrative braucht, dass die EZ durchaus etwas bringe und bewege. Es gebe so viele Dinge, die wir bereits erreicht hatten, zum Beispiel das Lieferkettengesetz, die müssen wir jetzt neu erkämpfen. Wir sollten positive Erzählungen in die Welt senden und das Narrativ zurückerobern.

Andrea Dip wendet ein, dass genau das kompliziert sei. Im aktuellen multiplen Krisenmodus sei es so schwer, den Jugendlichen von heute Perspektiven aufzuzeigen. Die extreme Rechte spielt ein schmutziges Spiel, sie verbreitet Lügenmärchen: Die Klimakrise gibt’s nicht, ihr könnt so viele Autos haben, wie ihr wollt, der Planet gehört uns. Natürlich ist es viel angenehmer, diesen seichten Lügen zu glauben, die eigentlich einfach zu durchschauen sind. Aber die Jugendlichen fühlen sich da aufgenommen. Es gibt viele junge Männer, die sich verloren fühlen. Aber mit ihnen muss gesprochen werden, meint Dip: „Wir brauchen alternative Lösungen. Wir sind zwar auch müde, weil wir schon lange kämpfen. Die Welle der neuen Rechten hat uns vollkommen überrascht, wir rennen hinterher, verteidigen Demokratie, versuchen zu bewahren, zu retten – aber reicht das, sollten wir nicht weiterdenken, neue Utopien erschaffen?“ Paulo de Moro hat ein tolles Buch geschrieben, „Politicas do encanto“ (Politiken des Charmes). Dieses kurze Buch beschäftigt sich mit neuen Utopien, wie man Menschen wieder begeistern und mitreißen kann. Eigentlich müssten wir das ja können, meint die Journalistin zum Schluss: „Wir müssen auch zuhören. Klar, es fällt schwer, der Rechten zuzuhören. Aber wir müssen den Dialog mit den einfachen Menschen suchen. Zum harten Kern der Faschisten gehören nicht so viele. Aber mit den anderen müssen wir reden.“

Nach diesem aufrüttelnden Podiumsgespräch melden sich viele zu Wort, die Diskussionsrunde ist leidenschaftlich. Ein Teilnehmer stellt die Frage, inwiefern die evangelikalen Pfingstkirchen – ein Themenkomplex, den es differenziert zu betrachten gilt – auch in Deutschland zum Rechtsruck beitragen. Auch die Frage, wie die Gen Z, die aktuell überall auf der Welt mit dazu beiträgt, Regierungen zu stürzen - wiederzurückzugewinnen ist, beschäftigt viele.

Marcley Araújo Souza vom Rat der Pataxó weist darauf hin, dass sich die Rechte die Kirche unter den Nagel gerissen habe, aber die Evangelikalen seien nicht unsere Feinde: „Die Rechte war gut vorbereitet, sie weiß, wie sie sich Themen auf die Flagge schreiben: Es geht um die Kommunikation mit der allgemeinen Bevölkerung. Die Linke kann sich nicht gut mitteilen, nicht nur über Social Media. Wir müssen auf die Straße und uns zeigen!“ Andrea Dip bekräftigt: „Wir müssen Brücken bauen und den Dialog aufrechterhalten, enger zusammenrücken, zielgerichteter kämpfen. Die Feministinnen in Brasilien wurden gefragt, wie schafft ihr das, weiterzukämpfen bei so viel Gegenwind? Und sie sagen, naja, wir haben keine andere Wahl. Schließlich geht es um unsere Existenz.“

In der abschließenden Fishbowlrunde besteht die Möglichkeit, Feedback zum gesamten Tagungswochenende zu geben. Danilo Chamas vom Instituto Cordilheira ist beeindruckt von den vielen guten Initiativen und engagierten Leuten. Das Abschlusspanel habe ihn allerdings bedrückt: „Wir müssen diesen Wissenschaftsleugnern und Lügnern entgegentreten und dürfen den Mut nicht aufgeben. Die brasilianische Presse hat seit 2018 viel über Bolsonaro geschrieben, aber auf einmal liest man nichts mehr über ihn. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Ich arbeite weiter, unabhängig davon, wer gerade Präsident ist. Unsere Bündnisse sind wichtig. Und im Hinblick auf diesen Nikolas, den selbsternannten Weltjugendführer, den ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen wollte: Schön, dass er so gut das Handy und die sozialen Medien bedient – aber es ist wichtiger, sich in Präsenz zu treffen und auf die Straße zu gehen. Wir werden keinesfalls aufgeben.“ Ana Cristina da Silva Caminha aus Bahia meint: „Wir sind hier, um Bündnisse zu schließen. Ich denke, da ist noch mehr möglich. Ich selber gehöre der Candomblé-Religion an und bin stolz darauf. Die Kirchen mischen sich zu oft auf negative Art und Weise ein. Und es gibt Kirchenvertreter, die mit den Drogenhändlern unter einer Decke stecken.“ Marcley Araújo Souza schließlich geht optimistisch gestimmt aus dem Treffen: „Ich nehme menschliche Wärme und Hoffnung aus Deutschland mit.“

>> PROGRAMM <<